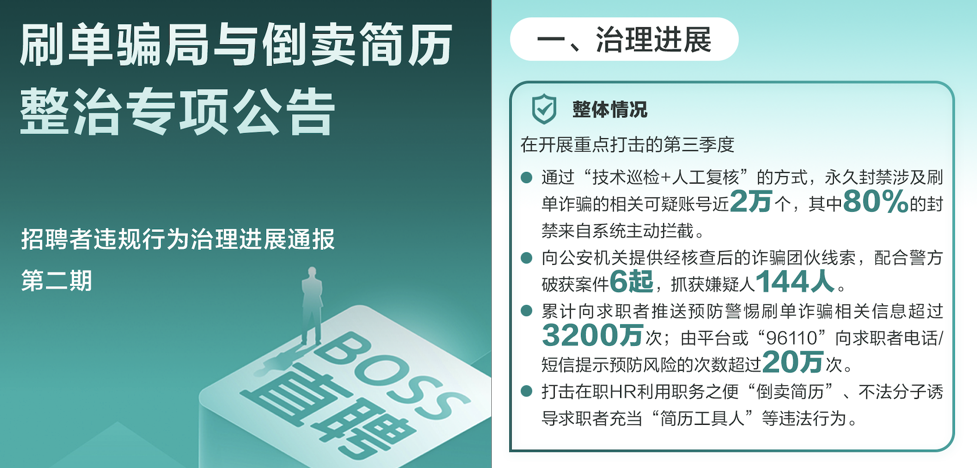

金九银十是招聘求职的传统旺季,一些黑灰产从业者也开始“冲业绩”,利用套路诈骗求职者。10月29日,针对诱导求职者参与“网络刷单”、骗取钱款及倒卖简历等违法行为,BOSS直聘公布了治理进展。

第三季度,平台永久封禁涉刷单诈骗可疑账号近2万个,其中80%由系统主动拦截。向公安机关提供经核查的诈骗团伙线索,协助破获案件6起,抓获嫌疑人144人。累计向求职者推送防刷单诈骗信息超3200万次。

“简历工具人”出现

被倒卖的简历可能成为刷单骗局目标

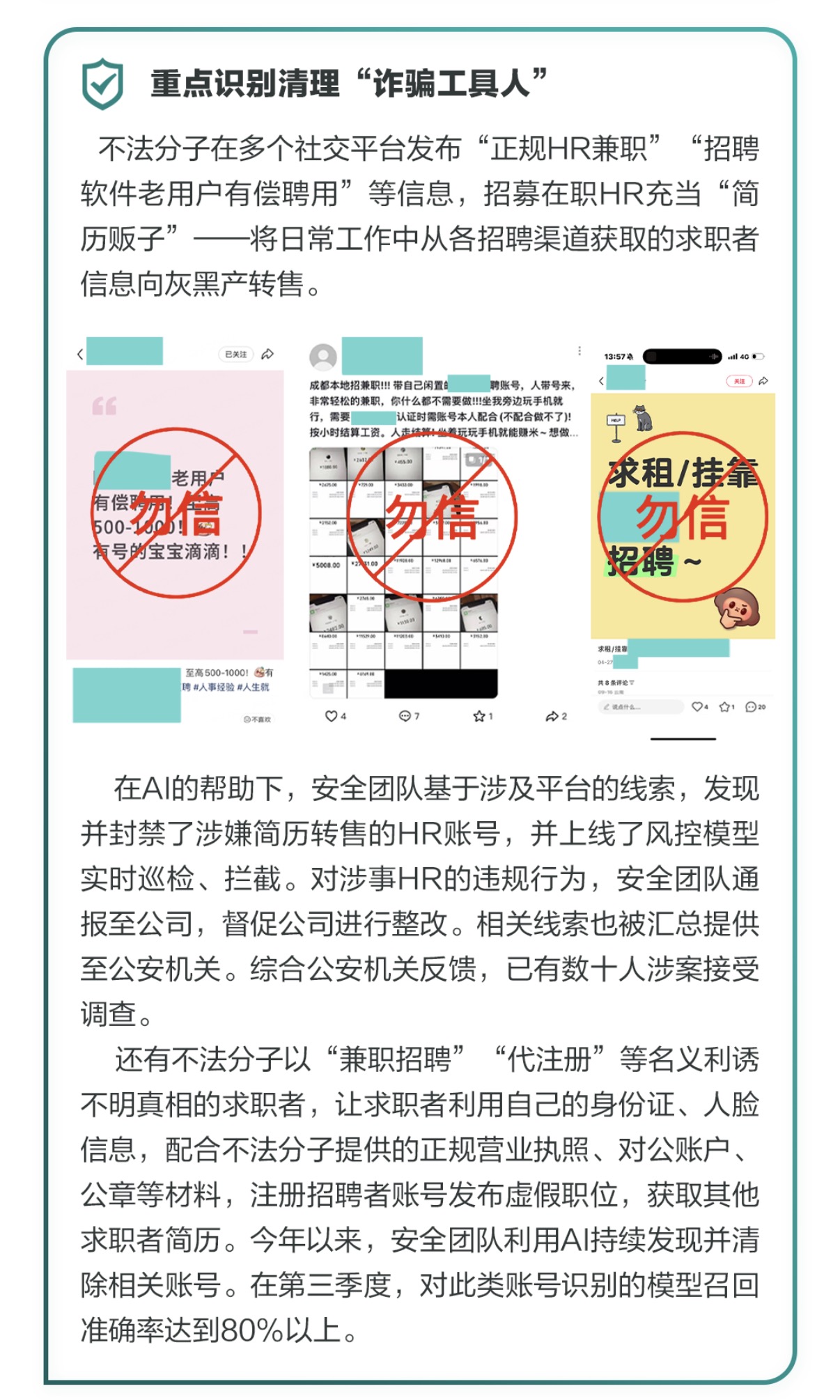

据BOSS直聘公布的信息显示,不法分子通过“兼职”“副业”等名目模糊其违法行为实质,骗取求职者甚至部分HR为自己充当“简历工具人”,骗得其他求职者简历、联系方式等信息,并批量售卖给上游黑产人员。

根据公告提供的典型案例,某公司招聘账号的管理者李某将正常招聘过程中获取的简历,以3元一条的价格售卖给了在网上结识的黑产人员,获利2万余元。李某当前已被属地公安机关立案调查;某团伙以“兼职”为名招募求职者,向求职者提供正规营业执照、对公账户、公章等材料,让求职者注册实名招聘账号,发布虚假职位,并将获取的求职者简历发给“老板”。“老板”收集简历信息后向黑灰产出售牟利。据警方提供的信息,涉事团伙获利7万元,当前已被抓获。

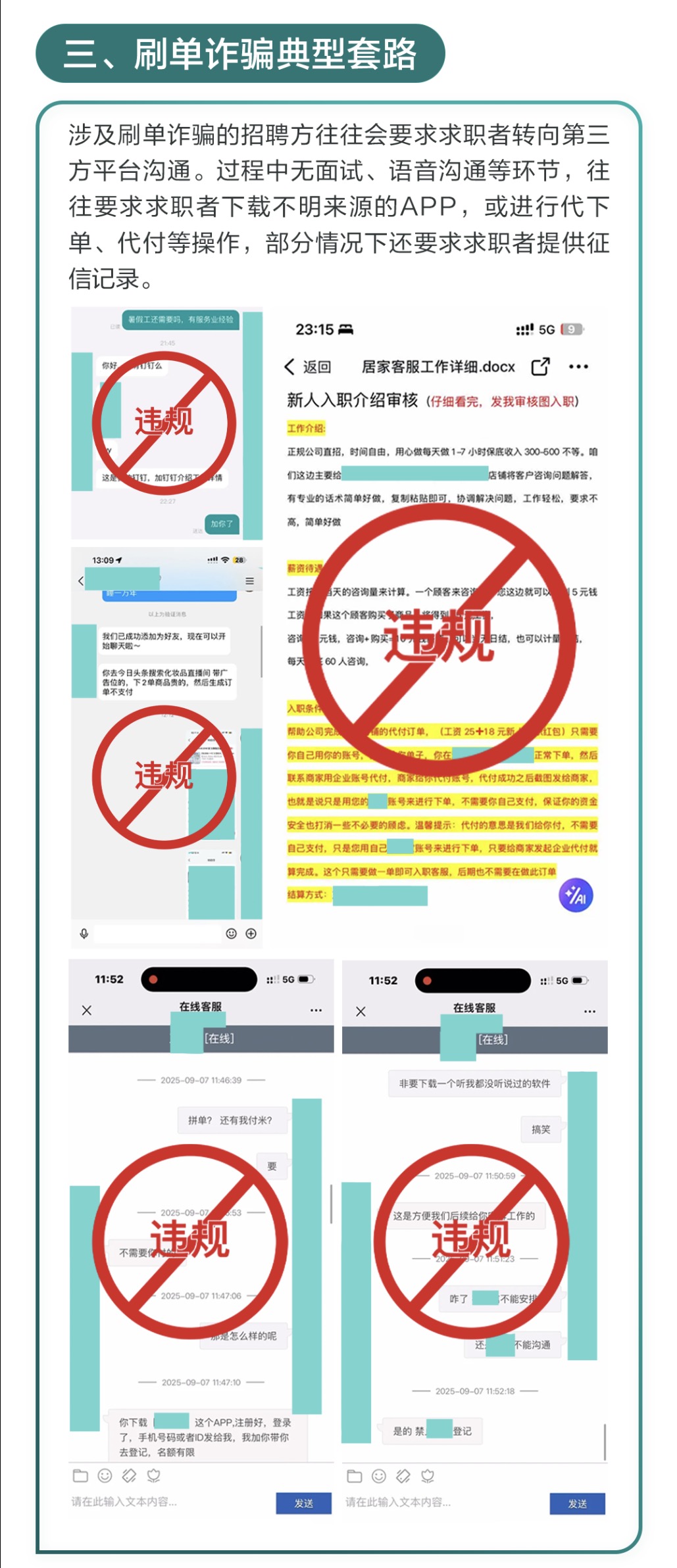

利用李某这样的“简历工具人”非法获取简历,是黑产业的下游,而上游黑产人员获得求职者个人信息后,则可能运用多种诈骗手段牟利;其中假借“刷单招聘”名义的诈骗行为,也被BOSS直聘重点提及:不法分子通过灰黑产渠道获取求职者信息后,通过短信/邮箱发送“面试邀约”,诱导求职者“线上试岗”,试岗内容为下载不明软件后充值刷单。

据悉,这类假招聘真刷单的骗局,不法分子往往会尽力诱导求职者离开招聘平台到第三方平台上进行沟通,绕开平台监管。

BOSS直聘相关负责人建议,求职者尽量通过招聘平台或官方渠道与招聘方沟通,不要相信不明来源的邮件、短信或电话,特别是自己没有投递某公司却有面试/入职邀约。

如果招聘方执意要到第三方平台上沟通,可通过平台交换联系方式。一方面能够核实第三方平台上的“沟通对象”确系平台上的招聘者,另一方面如果后期出现纠纷,有利于求职者第一时间发起举报。

AI提升治理效率

“简历工具人”识别准确率已达80%

在治理过程中,AI成为了重要的“帮手”。

此外,在识别求职者被诱导充当“简历工具人”的场景下,AI模型第三季度的识别准确率已超过80%。

锁定违规账号后,平台也能够从风险源头上有更多“着力点”。例如将HR的违规行为报至公司,督促公司进行整改。线索也可以被汇总提供至公安机关,配合执法。据悉,已有数十位“HR简历工具人”涉案接受调查。

BOSS直聘安全相关负责人介绍,在AI的支持下,风控系统一方面能看得更全面,综合更多维度的招聘者特征;另一方面能够识别更准,让人工的精力更多花在“刀刃上”。特别是在“简历工具人”的这类“噪声”更多,人工复核成本高的治理项目中,AI的价值更为突出。

此外,AI还能让风控变得更敏捷,更快识别不同类型违规模式,构建精细化的风险识别模型,在短时间内完成违规账号的识别与拦截,缩短违规账号的存续周期。

招聘者倒卖简历涉嫌侵犯公民个人信息罪

公示“简历工具人”有助提升求职环境对骗局“免疫力”

对于倒卖简历的犯罪行为,北京岳成律师事务所副主任岳屾山表示,在招聘求职场景下,求职者通常要提供求职简历,而简历中包含着求职者的姓名、联系电话、家庭住址或暂住地、求学或工作经历等公民个人信息。一些不法分子根据“市场需求”瞄准特定对象,有针对性地通过获取求职简历的方式,意在收集简历中的上述公民个人信息。其中不乏诱导招聘者以招聘为名收集求职者简历以获取公民个人信息进行出售的情况。

此情形下,对于招聘者而言,招聘者违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,或将在履行职责或者提供服务过程中获得的上述信息,出售或者提供给他人的,甚至窃取或者以其他方法非法获取个人信息的,均涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定的侵犯公民个人信息罪。情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示,尽管从行业常识来看,“简历工具人”在绝对值和占比上都属于少数。但其潜在危害大,当前大众认识度低,需要重点打击并公示。

招聘平台在治理过程中主动披露,核心原因在于透明本身就是治理的一部分——公示能够提升整个链路中各个环节平台的关注度、提升求职者与招聘者的警惕度。

同时,全行业应该在AI识别异常、企业共建治理、全链路风险提示等方向发力,提升求职招聘环境对骗局“免疫力”,让“以招为骗”的灰色空间不断收缩。

股票在线配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。